Una tradizione tessile antichissima, una grande attenzione alla lavorazione delle materie prime naturali, un’antica usanza legata al riuso dei materiali: quando si parla di tessile il Giappone è rimasto lì, sospeso tra un passato prezioso e un futuro che deve prendere forma. Le grandi aziende specializzate nella produzione di fibre sintetiche, con tecnologie avanzate, sembrano operare su un territorio diverso rispetto ai distretti tessili che sono presenti in varie parti del Paese, che usano principalmente cotone e lana. Queste aziende, di piccole e medie dimensioni, non sono riuscite a rimanere competitive per il mercato di massa, schiacciate dal fast fashion. Il Giappone importa circa il 97% degli abiti che vengono indossati dalla popolazione e localmente viene prodotto pochissimo.

Ogni regione del Paese ha un tessuto o una lavorazione particolare, legato alla tradizione, e questo aiuta a far rimanere vivo un mercato interno che apprezza l’alta qualità di questi capi. Il made in Japan ha un grande valore sul mercato, i consumatori che possono permetterselo amano portarsi a casa un pezzo della storia del Paese.

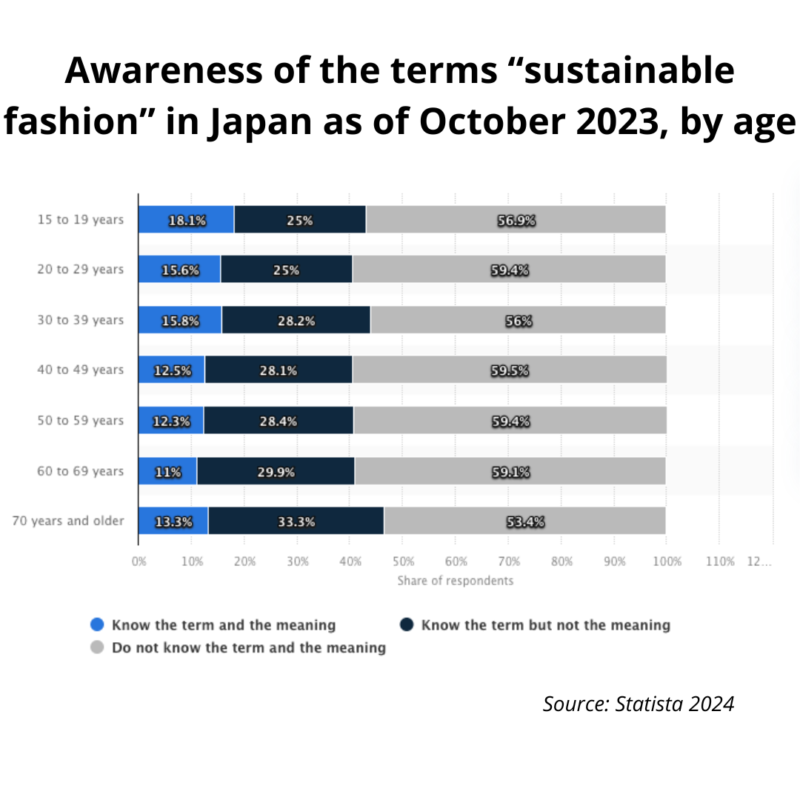

Ma in generale la sostenibilità nella moda non è ancora diventata un tema mainstream e i consumatori giapponesi non vedono nell’eccesso di consumo una minaccia. Nemmeno le generazioni più giovani, come ci mostra questa indagine di Statista.

Di conseguenza anche l’adozione della normativa nazionale per accompagnare la trasformazione delle aziende verso modelli di business più sostenibili va a rilento: ci sono proposte di legge sull’eco-design, disegni di legge sulla circolarità, iniziative private sulla tracciabilità, ma per adesso queste normative non si concretizzano perché i cittadini sembrano poco interessanti e le campagne educative non sono partite. Ma è solo questione di tempo.

Di conseguenza anche l’adozione della normativa nazionale per accompagnare la trasformazione delle aziende verso modelli di business più sostenibili va a rilento: ci sono proposte di legge sull’eco-design, disegni di legge sulla circolarità, iniziative private sulla tracciabilità, ma per adesso queste normative non si concretizzano perché i cittadini sembrano poco interessanti e le campagne educative non sono partite. Ma è solo questione di tempo.

Il sogno del 100% Made in Japan

Intanto c’è chi sogna il Made in Japan. A Nishiwaki, un distretto tessile con oltre 230 anni di storia, opera il brand “Tamaki Niime”, che prende il nome dalla donna che lo ha creato. E’ lei che ha ricostruito per intero la lavorazione dei suoi tessuti in cotone all’interno Giappone, con qualche sforzo e tanta passione. Ho potuto conoscere questa storia grazie a Diana Riccitelli, che lavora nell’azienda da qualche mese, e ne sono rimasta subito affascinata. Tamaki è riuscita in una missione che pareva impossibile: autoprodurre il cotone che serve alla sua produzione, avviando una piantagione fuori dalla sua azienda e utilizzando i semi per creare piccole piantagioni sparse in varie parti del Paese. Ci sono voluti 10 anni, ma alla fine è riuscita ad ottenere il quantitativo necessario per realizzare una linea con cotone totalmente giapponese. Un caso straordinario: in Giappone il 100% del cotone e della lana sono importati.

“Il brand si ispira alla tradizione del Banshu ori, per creare qualcosa di completamente nuovo – mi ha raccontato Diana – Tutto il processo di produzione a partire dalla tintura dei filati, la tessitura, la sartoria e la vendita viene fatta qui. Nel reparto tintura, si creano ricette di colori nuovi ogni volta, si tingono dai 5 ai 7 kg di quel colore, si prende nota della ricetta per poi non ripeterla più. Poi si passa alla tessitura, dove la combinazione di colori usata viene tessuta solo per 7 metri, si registra la combinazione di colori, e poi si cambia per non ripeterla più”. Con questa tecnica vengono prodotti degli scialli di una straordinaria morbidezza e finezza, tinti con pigmenti naturali locali: pezzi unici di grande pregio. Sono venduti nel nuovo negozio di Kamakura, a 60 km da Tokyo, l’unico punto vendita in cui è possibile trovare gli articoli fatti con il cotone giapponese.

I macchinari utilizzati sono quelli tradizionali, che vengono guidati da artigiani esperti, che curano ogni dettaglio a mano. L’azienda di Tamaki Niime è una open factory, che può essere visitata liberamente, anche per far conoscere al pubblico il valore e l’unicità della produzione. (Qui potete fare il tour virtuale in 3D anche voi).

Il Giappone e il riciclo

Accanto ad esperienze di nicchia come quella che vi ho appena raccontato, c’è però un’industria tessile, che si concentra nei distretti rurali e che vorrebbe lavorare per i brand della moda, cogliendo nuove opportunità offerte dalla circolarità. Il report “Japanese Circular Fashion with Potential in Local Economy” realizzato da UE -Japan Centre, parla di questo (tutti i dati che ho usato in questo articolo li ho presi da lì). Ma anche in questo caso la situazione in Giappone è molto diversa, perché è diverso l’approccio al riciclo: in generale la raccolta differenziata è ferma al 10% per i cittadini, al 40% per le imprese.

Le attività di raccolta e selezione richiedono molta manodopera e sono difficili da organizzare nel Paese. La soluzione più semplice è spesso l’incenerimento: secondo i dati OECD del 2008, il Giappone ha 1893 inceneritori; gli USA ne hanno 168. Questo rende più difficile attivare percorsi di circolarità.

A questo si aggiungono anche ragioni di carattere culturale: i giapponesi non sono abituati a donare gli abiti usati, anche se le stime di crescita del second-hand lasciano pensare che questo ostacolo potrebbe essere superato nei prossimi anni.

Il Giappone ha una lunga storia di circolarità nel tessile: fino al secondo scorso erano attivi i commercianti di tessili usati, che si occupano solo di questi materiali, ritenuti molto preziosi. I giapponesi nutrivano forte rispetto nei confronti dei vestiti, perché difficili da realizzare, innanzitutto per la mancanza di materie prime. Quindi quando un capo di abbigliamento era troppo usato, veniva usato per creare vestiti per i bambini oppure veniva ritagliato per ottenere strisce di stoffa da utilizzare in altri ambiti. Esisteva insomma un mercato della materia prima seconda, che però con l’avvento del fast fashion è scomparso.

Quella tradizione è andata persa, con il cambiamento dei ritmi di vita, ma l’abito usato viene spesso visto come tessuto da recuperare. Allo stesso tempo ancora in Giappone non c’è un’industria del riciclo che ha come obiettivo quello di recuperare abiti usati per creare fibre per abiti nuovi. Molto più spesso si sceglie il downcycling, utilizzando questi materiali in altri settori e in applicazioni di scarso valore. Anche il riciclo chimico vanta qualche eccellenza, ma non c’è un sistema strutturato.

Sostenibile e circolare, insomma, sembrano due termini poco presenti nel gergo comune dei giapponesi. Sono le attività tradizionali a trasmettere l’integrità di un settore che ha rivestito un ruolo importante dei Paesi e che ancora oggi produce tessuti pregiati e alto valore. Si tratta di scelte di nicchia, bellissime e preziose; ma per una trasformazione reale del settore moda serve un cambiamento più ampio, che coinvolga imprese e consumatori.