“Decolonizzare” la moda: è un imperativo che ricorre come un mantra, soprattutto negli Stati Uniti e in UK. Ma cosa significa? Ha senso parlare oggi di colonizzazione, oppure è un fenomeno che appartiene al passato? E’ un tema molto attuale, perché da qui discendono temi come l’inclusione e la diversità, l’appropriazione culturale, la decentralizzazione della moda e anche la sostenibiità. E’ fondamentale capire le ragioni di questo movimento per capire in quale direzione sta andando la moda adesso. La giustizia sociale è diventato un tema centrale.

Formalmente la maggioranza dei Paesi del mondo si sono liberate dalle influenze coloniali, ma in realtà queste logiche esercitano ancora un potere potentissimo. Del legame tra la storia del cotone e il colonialismo vi ho già parlato in questo episodio del podcast, ma è solo un esempio: la storia della moda è costruita di fatto su un processo di colonizzazione del Nord del mondo verso il Sud del mondo, sia a livello economico che culturale.

Una lunga storia

Cecile Semaan su The Cut ha scritto “Sourcemap ha tracciato le catene di approvvigionamento della. maggior parte dei principali produttori di abbigliamento, con una mappatura dei dati che mostra come le rotte del commercio mondiale siano per lo più le stesse di 150 anni fa al culmine dello sfruttamento coloniale europeo. Allo stesso modo in cui le nazioni colonizzate hanno fornito zucchero, cioccolato, caffè e frutta a buon mercato all’Occidente, le nazioni “in via di sviluppo” ora forniscono vestiti usa e getta economici all’Occidente e alle upper class globali“.

Ma di cosa si parla quando si usa il tema della “colonizzazione” legata al fashion? Faccio alcuni esempi di comportamenti:

- Estrarre risorse dal Sud del mondo, come il cotone, utilizzando processi di degradazione ambientale come l’agricoltura industriale (cioè fertilizzanti sintetici, pesticidi, monocolture, semi geneticamente modificati, ecc.) e, in alcuni casi, il lavoro forzato per raccogliere quel cotone;

- Sfruttare la manodopera nei Paesi più poveri, sempre alla ricerca dei prezzi più bassi spingendo costantemente al ribasso i prezzi applicati alle fabbriche. Questo, a sua volta, porta a salari a livelli di povertà e condizioni insicure per i lavoratori dell’abbigliamento o persino al lavoro schiavo e minorile;

- Produrre prodotti destinati al Nord del mondo, che poi torneranno sotto forma di rifiuti nei Paesi più poveri al termine del loro ciclo di vita.

Questo attegiamento si basa su una specie di supremazia che gli occidentali pensano di avere il diritto di esercitare sul resto del mondo. Chi gestisce le catene di fornitura del Far East non è considerato un partner,con esperienza e conoscenze che potrebbero far risparmiare denaro e aiutare a raggiungere obiettivi aziendali e ambientali condivisi, ma ci si aspetta semplicemente che faccia come gli viene detto. Di conseguenza, solo pochi fornitori coraggiosi alzano la voce contro i prezzi bassi e le inefficienze che definiscono le pratiche commerciali di molti marchi, anche quando ciò significa che coloro che rimangono in silenzio non possono realizzare profitti o mantenere la propria forza lavoro in posti di lavoro stabili.

I timori di ritorsioni per aver espresso la loro opinione lasciano molti fornitori con l’idea che un cattivo affare è meglio di nessun affare. Lo ha dimostrato anche il comportamento di alcuni brand durante il Covid: quando le vendite al dettaglio sono diminuite a marzo e aprile 2020, abbiamo visto i brand annullare o rifiutarsi collettivamente di pagare ordini per miliardi di dollari, compresi gli ordini in produzione e già prodotti, che hanno lasciato fabbriche in paesi come il Bangladesh con fondi insufficienti per continuare a impiegare capi di abbigliamento lavoratori o anche per pagare il TFR.

La colonizzazione culturale

Quello della colonizzazione culturale è un altro aspetto molto importante. La moda è stata e continua ad essere uno dei principali motori della promozione degli standard di bellezza eurocentrici e usacentrici come norma e definizione di bellezza. Modelle di pelle chiara, capelli lisci, longilinee: un ideale di bellezza che va in una sola direzione. Non è un caso che alla fine sia scoppiato il movimento per la diversità e l’inclusione: c’è una parte del mondo che non si sente rappresentata, forse perché non viene nemmeno vista.

Prendiamo ad esempio il documentario White Hot: l’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch: racconta la triste storia di questo brand e dei suoi comportamenti discriminatori, ma è anche la fotografia di quello che il mondo era negli anni Novanta e nel Duemila. Escludere certe categorie di persone perchè non ritenute “belle” o “adeguate” non creava scandalo, era la normalità. Anche fornire a queste persone minori opportunità di crescita professionale era la regola. Adesso è, forturamente, meno accettato, ma stiamo ancora muovendo i primi passi.

Durante il Global Fashion Summit si è discusso anche di questo tema e ho avuto occasione di entrare in contatto con Bobby Kolade, un creativo ugandese, che ha raccontato la frustrazione di provare a esprimere la propria creatività in un Paese che praticamente è invaso dal second hand che proviene dal Global North. Ha provato a portare avanti un proprio brand, con un’estetica che metteva insieme la tradizione e l’innovazione, ma è stato impossibile per lui affermarsi in un mondo in cui il sogno americano si può acquistare con pochi dollari al mercato. E poco importa se quei capi sono troppo usati o sporchi: è l’idea di vestire come gli occidentali ad essere attraente.

E cosa ha fatto Bobby Kolade? Ha giocato sull’ironia e adesso quegli abiti usati che arrivano in Uganda, lui li rigenera con processi di upcycling, pezzi unici che poi vende soprattutto in Usa. “Rimando loro la spazzatura che ci hanno inviato e la faccio anche pagare bene”, ha commentato.

L’appropriazione culturale

Un altro aspetto è quello dell’appropriazione culturale: quante sono le collezioni dei brand, sia del lusso che del fast fashion, ispirate a design di popolazioni del mondo più o meno esotiche? Le tradizioni diventano così un territorio di ispirazione aperto a tutti, un’occasione di business, sfruttando economicamente qualcosa che invece appartiene a un mondo particolare. Le tradizioni e i costumi di tutte le persone possono essere versati in una pentola sempre in fermento, dove nessuno detiene davvero una particolare “proprietà” di nulla. Ma spogliando un capo del suo contesto specifico e del significato che ne deriva, quindi riconfezionandolo in un modo che attiri un gruppo dominante, ne valorizza la qualità estetica rispetto al suo scopo e significato effettivi

Anche questo comportamento non ha vita lunga: alcune popolazioni sudamericane hanno deciso di ribellarsi e di giocare la partita a suon di avvocati. Una collezione in negozio dura poche settimane e sicuramente le carte bollate viaggiano molto più lente, ma l’avvertimento è arrivato forte e chiaro.

Leggere il mondo con occhi diversi

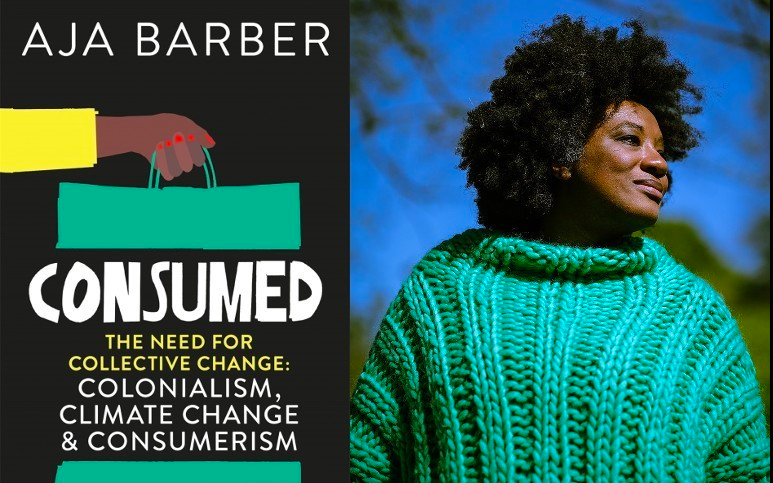

Ho letto molte cose ultimamente sulla decolizzazione del fashion, un tema non semplice, anche da digerire. Vi consigli di leggere “Consumed: On colonialism, climate change, consumerism & the need for collective change” dell’attivista Aja Barber, dove troverete molti spunti interessanti.

Cristoforo Colombo è un eroe o un genocida? il latino è la lingua d’elezione della cultura o quella dei suprematisti bianchi? Le cose possono essere raccontate in maniera diversa a seconda dei punti di vista. L’unico modo di avere una propria opinione indipendente è concoscerli tutti e decidere di conseguenza come comportarsi. Anche acquistare un abito racconta quello che siamo e in cui crediamo.

Photo credit: The OR Foundation