In queste settimane si leggono moltissime cose sulle condizioni di lavoro nella catena di fornitura dell’abbigliamento e su quello che sta accadendo soprattutto nei paesi asiatici. Ogni giorno dal sito di Clean Clothes Campaign si possono avere informazioni aggiornate su quello che sta succedendo in quei paesi dove si concentra maggiormente la produzione della moda e sono notizie poco incoraggianti. In Bangladesh i lavoratori stanno protestando perché sono stati costretti a tornare al lavoro senza che sia stata presa nessuna misura di sicurezza anti-Covid: nessun dispositivo di protezione è stato consegnato ai dipendenti, le distanze di sicurezza non rispettate. E se dobbiamo tenere conto che il Bangladesh, dopo la tragedia del Rana Plaza, è uno dei Paesi che vengono tenuti sono maggiore osservazione, la situazione appare davvero drammatica.

Ma gli audit sono davvero efficaci?

Ma chi controlla le condizioni di lavoro e garantisce che siano rispettati certi requisiti minimi? I brand monitorano la loro catena di produzione con audit che vengono fatti nelle aziende: gli audit a volte sono mandati direttamente dall’azienda per accertare il rispetto dei protocolli aziendali che vengono firmati dai fornitori. Oppure sono inviati da enti di certificazione o organismi di controllo che garantiscono il rispetto di una serie di prescrizioni sia etiche che ambientali. Ma gli audit sono davvero efficaci? Sono davvero in grado di fornire una fotografia fedele di quello che sta accadendo all’interno dei siti produttivi?

Il Rana Plaza aveva superato da poco un audit prima di crollare. Com’è possibile? Perché gli audit alcune volte (molte secondo alcuni) sono molto superficiali. In seguito alla tragedia del Rana Plaza, diversi brand hanno siglato il “Bangladesh Accord” che ha portato a cambiamenti reali nella gestione della sicurezza all’interno dei laboratori: sono state garantire uscite di sicurezza, allarmi antincendio e c’è stato anche un impegno per migliorare i salari. Stiamo parlando di un Paese la cui economia è basata sulla produzione per il settore moda, che totalizza l’84% dell’export. Il Bangladesh Accord si compone di misure obbligatorie e di misure volontarie alle quali devono adeguarsi brand e retailer: inutile dire che quelle volontarie sono in molti casi non considerate.

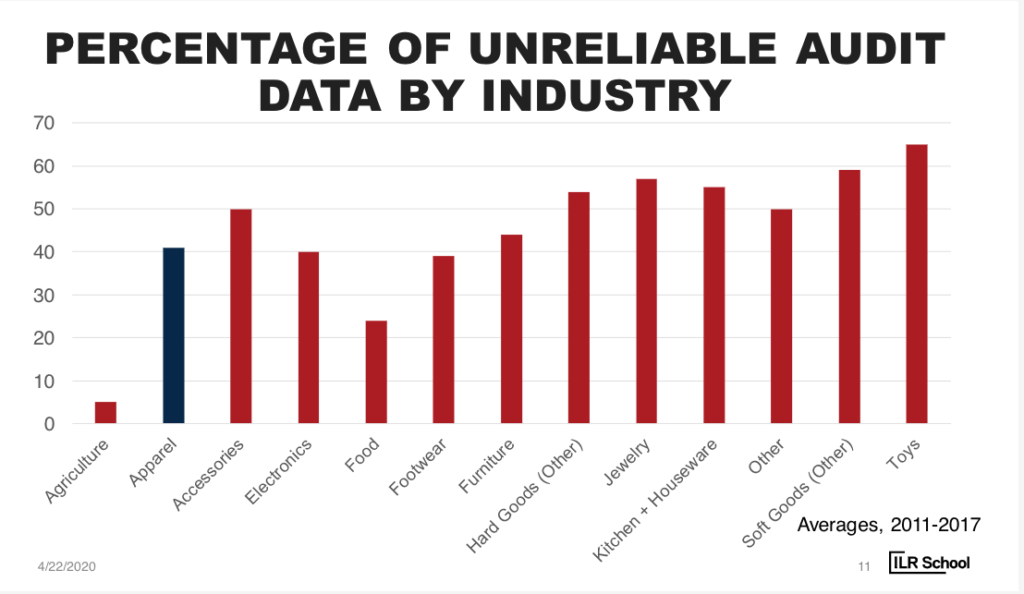

Secondo un’indagine della Cornell University School’s of Industrial and Labour Relations, il 40 per cento degli audit sono falsi, soprattutto in Cina e India: si basano su dati che non sono verificabili o che sono stati rilevati da soggetti corruttibili.

Certificazioni, standard, linee guida, agreement: una giungla volontaria

Adesso che il mondo della moda si trova sotto la lente d’ingrandimento per il suo impatto ambientale e sociale, ci sono molte iniziative che stanno prendendo forma: nuovi standard, linee guida, agreement. Strumenti diversi che hanno tutti lo stesso obiettivo: dimostrare l’impegno dei brand per ridurre il proprio impatto. Ma non c’è un autorità indipendente che verifica quanto dichiarato o quello che si è impegnati a fare e questo rischia di rendere poco efficaci queste misure. Ad esempio uno dei più noti di questi accordi, la Sustainable Apparel Coalition, si basa sull’auto-miglioramento, ma non prevede impegni esecutivi e quindi gli impegni possono restare lettera morta.

Lavoratori e consumatori: le vittime dell’opacità

Chi ne fa le spese? i lavoratori della catena di produzione, i cui diritti diventano uno strumento di propaganda. Ma anche i consumatori, che non hanno le informazioni necessarie per prendere le proprie decisioni di acquisto. L’opacità non aiuta nessuno.

In molti casi le iniziative volontarie validano dei percorsi per valutare le condizioni delle loro catene di approvvigionamento e le strategie per migliorarle fornendo linee guida, ma non controllano le fabbriche. E’ il personale interno dei brand oppure delle società affiliate a fare le verifiche sul campo. Queste iniziative possono anche portare a risultati concreti e far raggiungere effettivi miglioramenti, ma non ci sono controlli indipendenti per garantire l’efficacia dell’impegno. E’ come quando decidiamo di metterci a dieta, pieni di entusiasmo: ma solo l’incontro con la bilancia può dirci se il nostro impegno è stato effettivo.

Il punto è che su questi impegni i brand costruiscono la propria immagine e le proprie campagne pubblicitarie: questo sistema così poco verificabile può alimentare anche fenomeni di greenwashing (ne ho parlato nell’Episodio 7 – Greenwashing: cos’è e come possiamo evitare di caderci)

Fair Wear: l’audit diventa trasparente

Quando si parla di questi temi la trasparenza è cruciale. Solo FairWear pubblica i report sugli audit effettuati dai 149 brand che hanno aderito: si possono trovare informazioni molto interessanti se si vuole sapere di più sulla sulle strategie di sostenibilità sociale dei brand aderenti. La Fair Wear Foundation è un’istituzione olandese che ha come obiettivo quello di verificare e migliorare le condizioni di lavoro in 11 paesi produttivi in Asia, Europa e Africa.

Hanno un impatto diverso le iniziative volontarie che invece sono rivolte a ridurre l’impatto ambientale del settore: intervenire su fattori come la riduzione del consumo di energia o di acqua spesso riduce i costi operativi quasi immediatamente e può portare anche a un potenziale di ritorno sugli investimenti attraverso risparmi a lungo termine. Diverso è il fattore lavoro: un prodotto costa di più quando il lavora costa di più, è quasi un assioma.

Questo comporta che in molti casi le iniziative per il miglioramento della condizione dei lavoratori siano più difficili da mettete in pratica: la scarsa sindacalizzazione dei lavoratori in certi paesi rallenta certi processi di miglioramento delle condizioni di lavoro, ad esempio. E poi non esiste nessun programma che effettivamente garantisca il raggiungimento del living wage (una salario minimo che permetta una vita dignitosa) ai propri lavoratori.

Che impatto ha il Covid-19 sull’inefficacia di certificazioni e audit?

In questo momento, nel contesto della crisi causata dal Covid-19, i marchi stanno annullando gli ordini e i proprietari delle fabbriche sono costretti a licenziare i lavoratori a migliaia. Migliaia di lavoratori non vengono pagati da settimane e non è ipotizzabile a breve un ritorno ai volumi di produzione pre-Covid. In India ci sono gravi proteste, sedate con l’uso della forza, da parte dei lavoratori: sei Stati hanno deciso di sospendere le leggi sui diritti dei lavoratori e per i prossimi tre mesi nelle fabbriche si potrà lavorare in turni di 12 ore invece che di 8. In America Centrale i lavoratori stanno protestando contro i brand statunitensi per ricevere i pagamenti nonostante gli annullamenti degli ordini. E la lista potrebbe continuare.

Ma gli audit, le certificazioni, le linee guida a cosa servono se poi in un momento del genere i brand velocemente si sfilano dalle responsabilità che dovrebbero avere nei confronti della propria catena di produzione?

Problemi pesanti si stanno verificando non solo nei paesi asiatici, ma anche in Europa, in Bulgaria e Romania dove era stata delocalizzata la produzione di tessile e abbigliamento. Intere fabbriche sono state chiuse e molti brand stanno spostando la produzione in Turchia, forse per non tornare più.

La volontarietà non basta?

Quando si parla di un “new deal” superata l’emergenza Coronavirus, la riflessione generale dovrebbe coinvolgere anche i diritti dei lavoratori. A quanto pare l’aspirazione dei brand ad “auto-regolamentarsi” non sta portando i risultati attesi, ma solo a un proliferare di slogan. Forse per imporre un cambio di marcia al settore della moda saranno necessarie regolamentazioni più stringenti, che costringano al rispetto di determinate norme. L’Unione Europea ha iniziato una riflessione su questo tema ed è aperto un tavolo di confronto per valutare la produzione che viene importata all’interno della UE anche nell’ottica del rispetto dei diritti dei lavoratori. Un tema delicato, da “maneggiare con cura”, ma forse è giunto il momento che qualcuno le mani ce le metta davvero.